★★★★½

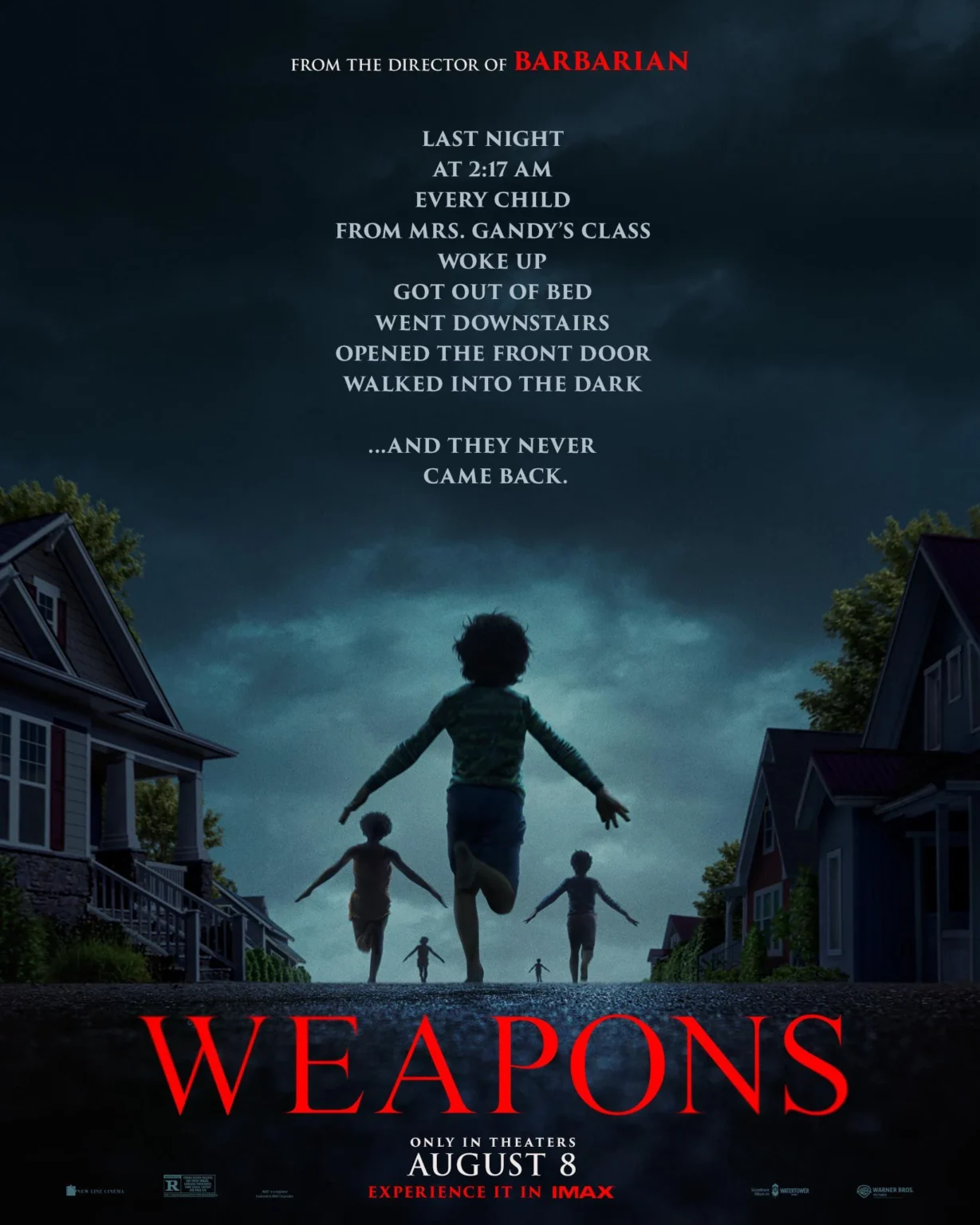

WEAPONS

-

ZACH CREGGER

RÉSUMÉ :

En plein coeur de la nuit, les 17 enfants d’une classe de l’école primaire de Maybrook aux États-Unis se réveillent à une heure précise et s’enfuient de leurs foyers. Mus par une force inébranlable, ils sont partis à la course et personne ne sait où ils s’en sont allés. Tous ont disparu, sauf un. Alex est le seul élève restant. Paniqués et inquiets, les parents soupçonnent l’enseignante Justine Gandy d’avoir manigancé quelque chose.

INFOS TECHNIQUES

PRODUCTION

VOIR LES TRAILERS

POUR ALLER PLUS LOIN...

Par Kevin Kozh n’air

Note globale : 4,5/5

Une si longue attente...

Enfin, nous y sommes. Weapons, ma grosse attente de l’année 2025 ! J’ai rarement été aussi hypé par une bande annonce qui, pour une fois, introduit simplement les mystérieux événements qui servent de point de départ, sans dévoiler toutes les intrigues et révélations qui vont suivre.

Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est par ici. Voir ses enfants courir de façon si étrange dans la nuit vers la même direction m’a plongé dans un état d’impatience, de fascination et en même temps un peu de malaise. Tout ce que je recherche ! J’étais alors en train de rédiger un article sur le potentiel horrifique des enfants dans le cinéma, me questionnant si ce motif était toujours aussi efficace, et heureux de découvrir que la réponse était oui, cette BA est totalement spooky.

Alors, est-ce que Weapons est à la hauteur de ses promesses ? Avant d’y répondre, voyons voir un peu la genèse du projet…

Il s’agit du deuxième long métrage de Zach Cregger (et non pas le 3éme, je parlais dans ma critique de Companion de l’énorme forcing du marketing mensonger de ce film en l’attribuant aux créateurs de Barbarian !) et l’un des petits blockbuster de l’été 2025, avec un budget de 38 millions de dollars. Dans son premier long métrage, l’étonnant Barbarian, Cregger nous plongeait dans un thriller horrifique teinté d’humour noir au déroulement imprévisible, au cœur d’une banlieue délabré de Détroit. J’avais été saisi par sa manière d’ancrer l’horreur dans dans une réalité familière (en tout cas, celle des américains) en faisant se dérouler l’action dans un airbnb où deux colocataires découvrent un sous-sol à la profondeur insondable. Sa capacité à faire varier les tons sans qu’ils ne se contredisent, à jouer avec la narration en multipliant les points de vue, et surtout à retourner son scénario de sorte que l’horreur surgisse toujours là où on ne l’attend pas, m’avait profondément surpris. D’autant plus que le pitch initial, volontairement trompeur, ne m’emballait pas plus que ça.

Barbarian utilisait l’horreur pour interroger les conséquences tragiques de la crise immobilière de 2008 : l’abandon progressif de milliers d’habitants vulnérables et impuissants, l’écœurante déshumanisation qu’ils ont subie, et la monstruosité qui peut surgir de l’obscurité d’un sous-sol lorsque les hommes ont été contraint de déserter ce coin du monde.

Il est intéressant de constater que Weapons reprend ces mêmes schémas, cette même narration morcelée et cette peur ancrée dans notre époque, tout en les transposant dans un récit plus intime. Construit comme un puzzle, le film dissémine des indices et des symboles qui lui confèrent une portée politique, même si, dans une interview accordée à Letterboxd, Cregger affirme ne pas avoir voulu en faire un film politique, mais un film qui parle de lui, de ses traumatismes. L’horreur de Weapons devient alors l’illustration d’un combat qu’il mène contre lui-même et ses démons.

Je vais maintenant développer un peu tout ça, dévoiler quelles étaient les intentions du réalisateur en m’appuyant sur ses interviews et d’autres critiques. Je vous parlerais de ce qui fonctionne et ce qui, plus rarement, fonctionne moins. Je décrypterai les indices cachés et partagerai avec vous ce qui ont été pour moi les réels moments de terreur. Du reste, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps : mes attentes ont totalement été comblées et j’ai été séduit par ce conte horrifique, ainsi que la double, voire la triple lecture qu’on peut en faire. je vous préviens ça va être long, mais je vous promet qu’à la fin de votre lecture vous saurez tout ce qu’il y à savoir sur Weapons !

Autopsie d’un conte fantastique

Par une nuit d’été dans une petite ville de Pennsylvanie, dix-sept enfants d’une même classe quittent simultanément leur maison à 2h17 du matin et disparaissent, à l’exception d’Alex Lilly, un élève réservé au comportement énigmatique. L’événement secoue la ville et entraîne plusieurs habitants dans une enquête désespérée : Justine, institutrice brisée par la suspicion dont elle fait l’objet et rongée par l’alcool ; Archer, père d’un des enfants disparus dont la colère contre Justine et l’inaction des autorités ne cesse de croître ; Marcus, directeur de l’école où travaille Justine, complétement dépasser par la situation et incapable d’apaiser quoi que ce soit ; Paul, policier hanté par son passé troublé par les addictions ; et enfin James, jeune marginal toxicomane qui se retrouve impliqué malgré lui. Au fil des découvertes, leurs destins se croisent autour d’une force invisible et malveillante, prête à consumer l’ensemble des habitants…

En mettant en scène une communauté impuissante face à la disparition de ses enfants, Weapons prend des airs du Joueur de flûte de Hamelin, une légende allemande rapportée par les frères Grimm. Mais là où le conte médiéval s’ancre dans la punition morale, Cregger transpose le mythe dans l’Amérique contemporaine et remplace la figure du charmeur par un ensemble de vices humains : lâcheté, addiction, inertie et fuite des responsabilités (représentés par une seule entité, sur laquelle on reviendra par la suite, pas de panique !).

On y retrouve également, notamment lors de la scène d’ouverture incroyable avec ce morceau de folk psychédélique de George Harrison, l’inquiétante légèreté de Pique-nique à Hanging Rock, où un groupe de jeune fille disparaît mystérieusement lors d’une excursion estivale sur une butte rocheuse. J’apprécie particulièrement de retrouver cette aura de non-dit, de suspicion globale et surtout cette idée de donner un sens métaphorique à la disparition : chez Peter Weir, elle symbolise le besoin viscéral des jeunes, surtout des jeunes filles, d’échapper à l’enfermement physique, moral, intellectuel et spirituel que la société leur impose. Le sens de la disparition dans Weapons ? Hold my beer 😉

Tirer son message à bout pourtant

Au fil de leurs avancées hésitantes dans la recherche d’indices, alors que l’incompréhension et la colère gagnent la communauté, la thématique centrale se dessine : celle des armes, au sens littéral (et létal !) comme au sens figuré. Elles s’incarnent ici dans les violences envers soi comme envers l’autre, et qui donnent cette impression de chute imminente vers l’abîme. Jugements hâtifs, culpabilité étouffante, complotisme, manipulation, ostracisation, passivité, protectionnisme, peur de l’autre… Tous ces comportements sont dans Weapons des projectiles invisibles qui, tirés à bout portant dans les relations humaines enferment la communauté américaine dans un cercle vicieux où la disparition des enfants devient la cause et la conséquence.

Tout était dans le titre ! Comme l’ont déjà souligné Captain PopCorn et Azz l’Épouvantail, que par ailleurs je vous recommande, quel dommage que la traduction française (Évanouis, et encore pire la version québécoise, Heure de disparition) fasse disparaître cette dimension essentielle du film. Car Weapons n’est pas seulement une dénonciation du mal que l’on s’inflige les uns aux autres, c’est aussi, de façon plus littérale, un réquisitoire contre la culture des armes aux États-Unis. Et il m’a fallu du temps pour le réaliser. La prise de conscience s’est faite lors de cette séquence de rêve d’Archer, où une mitraillette géante plane au-dessus de sa maison, noyée dans la brume nocturne, une image énigmatique à souhait, qui m’a arraché un “OH !” sincère en salle. Pourtant, plusieurs indices de mise en scène préparaient déjà le terrain : ce zoom sur le mur de l’école transformé en mémorial fleuri pour les enfants disparus, la colère et l’impuissance des parents, leur tristesse insondable… Des images qui renvoient directement à l’effroyable massacre de Columbine et, plus largement, à ces fusillades scolaires perpétrées par des adolescents radicalisés en ligne et ayant pu se procurer des armes.

Le message n’est jamais explicite, mais s’infuse subtilement à travers des ambiances, des images et quelques lignes de dialogue soigneusement choisies. J’aime particulièrement la façon dont Cregger “crypte” son propos, et nous invite ensuite à en déchiffrer les signes, retrouver le sens dans le labyrinthe qu’il crée. Prenons par exemple cette course étrange des enfants lors de leur fuite : incontestablement, il y a là quelque chose d’hypnotique et d’horrifique. Mais, à la lumière de ce que l’on vient de développer, ce comportement n’apparaît plus comme une simple bizarrerie, mais comme la trajectoire d’une flèche, d’un avion de chasse ou d’un missile fonçant vers sa cible (et non pas un Naruto Run !). La symbolique est claire : les enfants peuvent devenir, au sens figuré comme au sens littéral, de véritables armes meurtrières : à travers les tueries scolaires évoquées plus haut, mais aussi par leur malléabilité et leur facilité à être manipulés. La haine, l’obscurantisme et les comportements violents des parents se transmettent facilement à leur progéniture, comme le résumait si bien Kamini : « Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. » (Vous ne verrez probablement jamais une autre critique ciné citer Kamini, et rien que pour ça, ça mérite un petit abonnement 😉 )

Une autre lecture, bien qu’elle soit complémentaire avec la première est possible, celle du conflit générationnel. Attention ça va commencer à spoiler à balles réelles, car je vais introduire ici l’entité responsable de tout ce foutoir !

Réactualisation du mythe de la sorcière

Le temps est venu d’évoquer la fameuse Tante Galdys, dont l’excentricité, l’aspect inquiétant et malaisant ont été si remarqué qu’il est déjà question d’en faire un préquel (on souffle..).

Son introduction tardive dans le bureau de Marcus est une master piece ! On la voit d’abord longer le couloir à travers une baie vitrée qui floute ses traits, évoquant une créature tapie dans l’ombre qui décide enfin de se montrer au grand jour. On est pris de court, le film ne nous a pas habitué à tant de frontalité. Le visage peinturluré et cette perruque orange, déjà aperçus dans les cauchemars de Justine et Archer, nous provoque un sentiment de danger imminent. Ce n’est pas un hasard si elle apparaît en premier lieu chez Marcus qui représente la faiblesse par l’inertie, ni apeuré ni en colère, il est la proie idéale, paralysée par le déni et le refus d’affronter les problèmes. On notera que même sa secrétaire est alarmée par la présence maléfique de Gladys, tandis que Marcus fera comme si de rien n’était.

La suite nous révèle, de façon tout aussi frontale, que Gladys est une sorcière. Elle utilise un arbuste corrompu par la magie noire pour pratiquer un vaudouisme lui permettant de manipuler les autres, en particulier les enfants dont elle semble aspirer la force vitale. La thématique des parasites qui se nourrissent de leur victime abordé à plusieurs reprises dans le film nous met définitivement sur cette voie. Une révélation trop facile ? Vous avez le droit de le penser. Pour ma part, j’avoue avoir ressenti une légère déception lorsque l’épais brouillard du mystère a commencé à se dissiper. Avec le niveau d’attente que j’avais, je crois que, quel qu’ait été le secret, une pointe d’amertume aurait persisté. Nous sommes des êtres éternellement insatisfaits ! En revanche, la figure de Gladys et sa magie portent un sens symbolique fort, et c’est là que le film me regagne.

Loin d’incarner ces générations passées qui se préoccupent de transmettre leur savoir, leur héritage et de préparer la relève, Gladys symbolise au contraire l’irresponsabilité et l’égoïsme d’une génération qui refuse obstinément de lâcher le flambeau. En manipulant les enfants, qu’elle transforme en instruments à son service, elle devient la métaphore d’une génération d’anciens qui, en plus de faire peser sur la jeunesse le poids de ses choix politiques passés, sont persuadés que les jeunes sont naïfs, incompétents et inapte au « nouveaux défis de demain », alors qu’eux-mêmes ont contribué à dégrader le monde par leurs votes, se sont laissés convaincre par les théories complotistes, ne distinguant ni le vrai ni le faux, et ont vu leurs cerveaux se faire lessiver par les réseaux sociaux.

Captain Popcorn démontre cette représentation par des petits détails comme le choix du mot “consumption”, un terme ancien qui laisse Marcus dans l’incompréhension pour désigner la tuberculose. Cette formulation archaïque trahit non seulement son âge avancé, mais laisse aussi planer l’idée d’une vieillesse presque surnaturelle (Ce mot n’est plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle). On retrouve ce décalage lorsqu’elle apparaît chez les parents d’Alex, diminuée et fragile, en total contraste avec le marathon grotesque et jubilatoire qu’elle entame plus tard pour sauver sa peau, poursuivie par les enfants devenus des chiens enragés. La manière dont ils la réduisent en charpie évoque, si l’on pousse la métaphore, un exorcisme collectif : celui d’une génération prédatrice dont on veut enfin se libérer.

Autre chose encore, qui nous évoque une entité maléfique ancienne qui refuse de laisser sa place, et l’inévitable comparaison qu’on peut faire à une autre entité similaire : Pennywise ! En effet ce maquillage, ce look carnavalesque et sa perruque orange, la comparaison avec le clown de Derry ne vous aura probablement pas échappée. D’autant plus qu’il ne s’agit pas de n’importe quel clown, mais bien celui de Andrés Muschietti, réalisateur de It (2017) et It : chapter two (2019). Nous qui sommes abreuvés de motifs hérités de figures datées, il est toujours surprenant de voir qu’une œuvre qu’on a connu à sa sortie au cinéma devient à son tour une référence pour les films d’aujourd’hui ! Et la ressemblance ne s’arrête pas à l’aspect physique : on retrouve cette proie idéale que représentent les enfants, le chantage affectif qu’ils leur impose, et les apparitions lors de séquences oniriques vécues par les personnages en quête de réponses (En revanche, la scène où Josh voit Gladys le saluer dans la forêt n’était pas la référence la plus subtile). Enfin, une dernière similitude, plus profonde et davantage ancrée dans l’œuvre de Stephen King que dans ses adaptations, c’est l’idée que l’entité existe depuis très longtemps et qu’au-delà de ses crimes, elle exerce une influence insidieuse sur la ville, y instillant peur et violence. Dans le roman, Derry s’effondre avec Pennywise, tant leurs destins sont liés. J’espère voir ce lien exploré plus explicitement dans la prochaine série de Muschietti, Welcome to Derry.

L’alcool c’est pas cool ?!

Patoche, le Flambeau

Vous êtes encore avec moi ? Alors c’est parti pour la dernière lecture que nous propose Weapons ! Cette fois-ci nous partons explorer l’aspect biographique du film, et la façon dont Cregger s’en sert comme un journal intime pour faire sa propre thérapie. De nombreux éléments du film sont des références directes à ses traumatismes personnels, et donnent au film une aura beaucoup plus sombre.

Avant de se lancer dans l’écriture et la réalisation de films d’épouvante, Zach Cregger faisait partie d’un groupe de comédie américain, The Whitest Kids U’ Know. Avec ses amis du lycée, il y écrivait et interprétait de nombreux sketches parodiques et détournements de la pop culture pour une chaîne de télévision, aux côtés notamment de l’un de ses meilleurs amis, Trevor Moore, figure emblématique du show. Je vous partage ici un sketch hilarant où ils jouent tous les deux. On y voit déjà un certain cynisme de la déconnexion des américains au réel. C’est intéressant de voir à quel point le parcours de Cregger est similaire à celui de Jordan Peele ! Dans cette interview, Cregger nous apprend que de nombreux autres master of horror ont connu ce passage de sketch comiques aux films d’horreur, comme Carpenter, Hitchcock, Argento et d’autres !

Mais revenons à nos moutons. En 2021, Trevor Moore décède tragiquement après une chute accidentelle d’un balcon ; l’autopsie révélera un taux d’alcool élevé dans le sang, pouvant expliquer les circonstances du drame.C’est donc la véritable thématique centrale du film, et pourtant il est facile de passer à côté : le deuil et l’addiction à l’alcool. Lucasblue nous apprends dans son analyse que Cregger confie avoir lui-même connu cette dépendance, tout comme son père avant lui. Dans cet aspect autobiographique du film, l’alcool apparaît comme une malédiction qui pèse sur tous les personnages.

Le personnage de Justine représente cette addiction de la manière la plus visible. Elle semble isolée, les suspicions qui reposent sur elle l’empêche d’avoir un vrai soutien psychologique. Elle termine sa journée en achetant une bouteille de vodka, puis non, finalement deux (elle tient très bien à l’alcool !) pour noyer sa peine dans sa maison vide.

La scène des retrouvailles au bar avec Paul est plus importante qu’il n’y paraît. Avez-vous remarqué la différence de traitement qui lui est accordée par rapport au reste du film ? Sobre depuis quelque temps, Paul s’inquiète de l’état d’ébriété avancé de Justine et résiste à ses avances, comme à un chant de sirène, lorsqu’elle commande un verre pour deux. Après une ellipse, on le retrouve pourtant le lendemain matin, nu dans le lit de Justine. C’est à ce moment, et dans toutes les scènes suivantes, que le personnage révèle sa véritable nature dépressive : une instabilité chronique, une incapacité à résister à ses pulsions, qui l’entraîne dans un cycle de peur d’être découvert, de mensonges envers les autres et envers lui-même, notamment vis-à-vis de sa femme pour laquelle il ne manifeste aucun amour.

Le récit passe ensuite le flambeau à James, junkie reclus dans la forêt, sans le moindre sou, survivant en volant et en faisant la manche. Totalement dominé par son addiction, il n’a aucun contrôle sur sa vie : son esprit tourne au ralenti, jusque dans son élocution, et il se met en danger en permanence (la scène où Paul fouille ses poches et se pique sur une de ses seringues était particulièrement éprouvante pour moi…). Lui aussi apparaît comme une forme de parasite, dépendant des autres et incapable de comprendre réellement ce qui se passe.

Le personnage d’Alex, contraint de prendre soin de ses parents réduits à l’état de marionnettes par l’influence de tante Gladys, reflète directement l’expérience du réalisateur dans son enfance, comme il nous l’apprends dans cette interview. On assiste à une inversion des rôles : l’enfant est dans une position anormale où il doit assumer les responsabilités et la charge émotionnelle des adultes. Il s’agit la d’une transposition intime de la réalité vécue par Cregger, qui comme je le disais plus haut, a grandi auprès d’un parent alcoolique.

Transformer ses traumas en matière cinématographique ?

La narration par chapitres, adoptant successivement le point de vue de chaque personnage, peut diviser le public. Certains auront un sentiment de longueur pas nécessaire. D’autres, comme moi, apprécieront comme une volonté de Cregger à jouer avec sa révélation tant attendue, et faisant des aller et retour, faisant monter la pression. Comme le note Lucasblue, cette structure donne l’impression d’une contagion de la tragédie, chaque chapitre transmettant le malheur au suivant. Josh Brolin rapporte que Zach Cregger lui a confié que ses six personnages représentent les différentes réactions qu’il a lui-même pu avoir dans son passé douloureux, notamment après la perte de son ami Trevor Moore. Elle sert à illustrer le champ de bataille émotionnelle qui s’est déroulé en lui lorsqu’il était dans une phase de deuil, un peu comme dans Vice-Versa, mais en plus dark. Cette connexion entre les personnages, inspirée du film choral Magnolia, fonctionne comme une chaîne de transmission, ou plutôt d’infection. Par ailleurs, Cregger confirme que Paul est très inspiré du rôle de John C. Reilly dans Magnolia. Et la pluie de grenouilles y trouve un écho dans cette aura brumeuse d’événements de quartier qui ne trouvent pas d’explication dans Weapons !

Mais revenons à nos personnages et à ce qu’ils incarnent comme émotion ou état intime du réalisateur :

– Justine porte la honte et la culpabilité, l’ostracisation et le refuge dans l’alcool pour se protéger.

– Alex, l’innocence et la tragédie, le drame d’un enfant qui doit grandir trop vite, comme nous l’avions mentionné plus haut. Le moment où il franchit la ligne de sel devient un symbole de courage, le refus de subir, même si cela l’amène à s’ériger contre l’autorité qu’incarne ses parents et Gladys, rappelant Shining où le petit Danny fait face à la violence de son père. La scène où ses parents passent leur tête par le trou de la porte de la salle de bain assume cet emprunt.

– Archer incarne la colère et la recherche absolue d’un coupable. Son cauchemar où il marche toujours tout droit pour finalement revenir à sa maison symbolise l’illusion du sentiment de progression, procurée par sa propre fureur. Patriarche obsédé par le contrôle, il se retrouve soudain impuissant, incapable de communiquer avec son fils qui adopte lui aussi par mimétisme des comportements violents (la scène où on aperçoit Alex donne à manger à bourreau montre à quel point il est capable de résilience). Ce n’est pas un hasard si c’est Archer (le prénom est également assez ironique) qui aperçoit une mitraillette dans son rêve.

– Paul représente la peur, la lâcheté, le renoncement, le sentiment d’échec et la dépression.

– James illustre l’isolement, le sentiment de solitude lorsqu’on est au plus fort de son addiction.

– Marcus, c’est le sacrifice irrationnel, le dommage collatéral. Dans le film, je trouve qu’il représente aussi la faiblesse des institutions, l’impuissance qui les rendent parfois involontairement complices des malheurs qu’elles devraient empêcher.

– Enfin, Gladys, la sorcière, incarne la voix maligne qui tire les gens vers le bas, exploitant leurs addictions pour mieux les détruire. Sa cloche renverse le symbole des Alcooliques anonymes, métaphore de l’alcool qui prend le contrôle avant qu’on ne réalise son emprise. Le chiffre 6 gravé dessous représente les six personnages et leurs émotions, et explique pourquoi Justine et Archer aperçoivent, dans leurs rêves, des visages grimés comme celui de Gladys : d’abord celui d’Alex, puis une forme accrochée au plafond, comme une présence malveillante, une part sombre d’eux même tapie dans leur subconscient.

Et le diable se cache dans les détails. L’ami de Cregger a été déclaré mort à 2h30 du matin. Le choix de 2h17 dans le film n’est donc pas anodin, elle rappelle l’imprévisibilité et l’incompréhensible brutalité de la mort. Quant à la dernière réplique de la petite fille narratrice “certains retrouvèrent la parole durant l’année”, elle résonne comme un constat triste et réel : même lorsque l’on parvient à vaincre une addiction, les séquelles demeurent. Les blessures physiques et psychologiques, les traumatismes, continuent de marquer les survivants, comme des cicatrices invisibles qui ne disparaissent jamais vraiment.

Je trouve cela vraiment brillant d’avoir réussi à distiller autant de messages intimes dans une narration qui peut être perçue comme un simple conte horrifique, ce qui est une réelle prise de risque… Cregger maîtrise son scénario avec une écriture solide. Cependant, on notera quelques incohérences pas bien méchantes, notamment en forçant le trait sur la faiblesse des institutions : comment cela la police n’a pas eu l’idée de croiser les destination des enfants pour s’apercevoir qu’ils allaient tous dans la même direction ? Et comment cela ils interrogent tante Galdys et ne s’inquiètent pas plus que cela de son étrangeté et de l’absence des parents d’Alex ?!

Mise en scène et épouvante

Je vais terminer cette critique détaillée par un retour sur la forme, car l’une des choses qui m’a le plus marqué dans Weapons, c’est la quiétude du quartier qui sert de théâtre à ces événements dramatiques. Pour ancrer l’horreur dans un cadre contemporain et facilement reconnaissable à l’instar de Barbarian, Cregger explique dans une interview s’être inspiré de Prisoners, de Denis Villeneuve, notamment pour ces quartiers pavillonnaires de classe moyenne, aux larges rues tranquilles qui peuvent devenir étrangement inquiétantes la nuit. On sent dans l’authenticité des maisons, leur aspect familier un clin d’œil aux univers de Stephen King et ceux de Spielberg.

Cette vie de quartier est également mise en avant par ces mouvements de caméra à 360°, pour construire une carte mentale précise de l’environnement dans l’esprit du spectateur. Les plans caméra à l’épaule qui suivent les personnages de dos donnent un aspect immersif intéressant ! Par exemple, la scène finale où on suit les enfants qui se ruent vers Gladys, traversant les jardins en court de tonte, les terrasses et parfois littéralement les maison en brisant les baies vitrées peut surprendre… Il y a un aspect insolite et assez drôle de voir un tel événement dans un coin aussi ordinaire.

J’ai également adoré les scènes d’épouvante, notamment les jumpscares qui ont été savamment préparés pour nous faire bondir au moment où on s’y attend le moins.

Cregger renoue également avec la simplicité dans les mécanismes de la peur. On a par exemple un regard panoramique dans l’interstice d’une fenêtre obstruée, une porte de maison qui semble s’ouvrir dans la noirceur bleutée de la nuit, ou encore des mouvements et des immobilités des corps pas naturels et inquiétants. Je pense notamment aux personnages qui courent en avion de chasse, mais aussi la scène dans le sous-sol où James retrouve dans l’obscurité tous les enfants immobiles. Cette séquence me rappelait un de mes films d’horreur préféré, l’Orphelinat !

Une grande place est accordée aux musiques cold waves et aux sons anxiogènes, un peu aspirés qui nous procure une sentiment de malaise et de danger, similaires à ceux qu’on retrouve dans Under The Skin de Jonathan Glazer.

Pour conclure

Weapons est un conte noir modernisé, avec ses enfants et sa sorcière, mais nous livre des interrogations plus contemporaines comme l’addiction aux substances, la peur des autres, et toutes ces “armes” invisibles que l’on utilise chaque jour, contre soi ou contre les autres. Avec sa narration chorale où chaque personnage incarne une émotion, Cregger construit un récit de contagion où la tragédie se transmet comme un virus, et pouvant aussi symboliser un combat entre différentes générations.

Comme nous avons pu l’observer, le film est aussi une catharsis pour son réalisateur. il nous livre sa propre thérapie dans son combat contre l’addiction et la traversée du deuil de son ami. Bien que Cregger nie tout message politique, son film dénonce la culture des armes et toutes les formes d’endoctrinement capables de transformer n’importe qui en potentiel instrument de destruction (et il n’est pas à une contradiction prêt, car il affirmait dans l’interview partagée plus haut ne pas vouloir faire du basement horror !). Je tenais à établir un parallèle avec un aspect de l’actualité politique, du moins en France qui résonne étonnamment avec le propos du film : l’usage de plus en plus récurrent de l’expression “mettre une cible sur le dos”. Employée par des responsables politiques de tous bords. Elle sert à accuser un opposant d’inciter, volontairement ou non, sa communauté de militant à harceler quiconque exprime une idée contraire (Je vais pas vous mentir, dans cette stratégie du ouin ouin pour fuir le débat, j’ai surtout des exemples chez les Républicains et les macronistes…)

Alors, film d’horreur de l’année ? Hélas, non, Weapons décroche pour l’instant la deuxième place (je n’ai pas encore vu Together et Bring Her Back). Malgré une écriture brillante, la richesse de ses références, la puissance de ses messages et une mise en scène ingénieuse, il reste légèrement en dessous de Les Maudites, dont j’ai par ailleurs rédigé une critique, et dont la fin m’avait laissé en PLS. Peut être que l’explication « fermée » du mystère initiale était un chouia décevante, mais je reste tout de même heureux de voir éclore un nouveau grand nom du cinéma d’horreur des années 2020, à l’instar de ce qu’ont pu être Scott Derrickson, James Wan, Jordan Peele, Robert Eggers ou Ari Aster pour la décennie précédente.

jnjj