★★★½☆

EDDINGTON

-

ARI ASTER

RÉSUMÉ :

En mai 2020, un affrontement entre le shérif et le maire de la petite ville d’Eddington au Nouveau-Mexique met le feu aux poudres, entraînant les voisins à se retourner les uns contre les autres.

INFOS TECHNIQUES

PRODUCTION

VOIR LES TRAILERS

POUR ALLER PLUS LOIN

Par Kevin Kozh n’air

Note globale : 3,5/5

Jusqu'ici tout va bien

Plutôt surprenant… Je suis toujours très curieux des propositions fortes (en images, en idée, en mise en scène) de Ari Aster, et Eddington, qui était pourtant l’une de mes plus grandes attentes de 2025, s’est révélée comme l’œuvre la plus terre à terre, la plus cynique et la plus dénonciatrice de toute sa filmographie.

L’intrigue se déroule au cœur d’un village dans le Nouveau Mexique où vont se jouer des forces politiques extrêmes qui finiront par plonger la communauté dans la division et le chaos. Ted Garcia, maire sortant et progressiste, est incarné par le désormais légendaire Pedro Pascal. En pleine ère du Covid, il entame sa campagne pour un second mandat, déterminé à défendre sa vision économique (notamment l’arrivée d’un data center pour IA) malgré un climat social étouffé par les protocoles sanitaires.

Le cowboy Joe Cross, joué par Joaquin Phoenix, shérif de la ville et ennemi juré de Ted, ronge son frein devant ce qu’est devenue sa ville, soumise aux lois fédérales et insensible à l’isolement social qui en découle. En marquant publiquement son opposition à Ted Garcia, celui-ci se désigne comme la seule vraie solution valable aux maux des habitants de Eddington, et annonce sa candidature pour devenir le prochain maire.

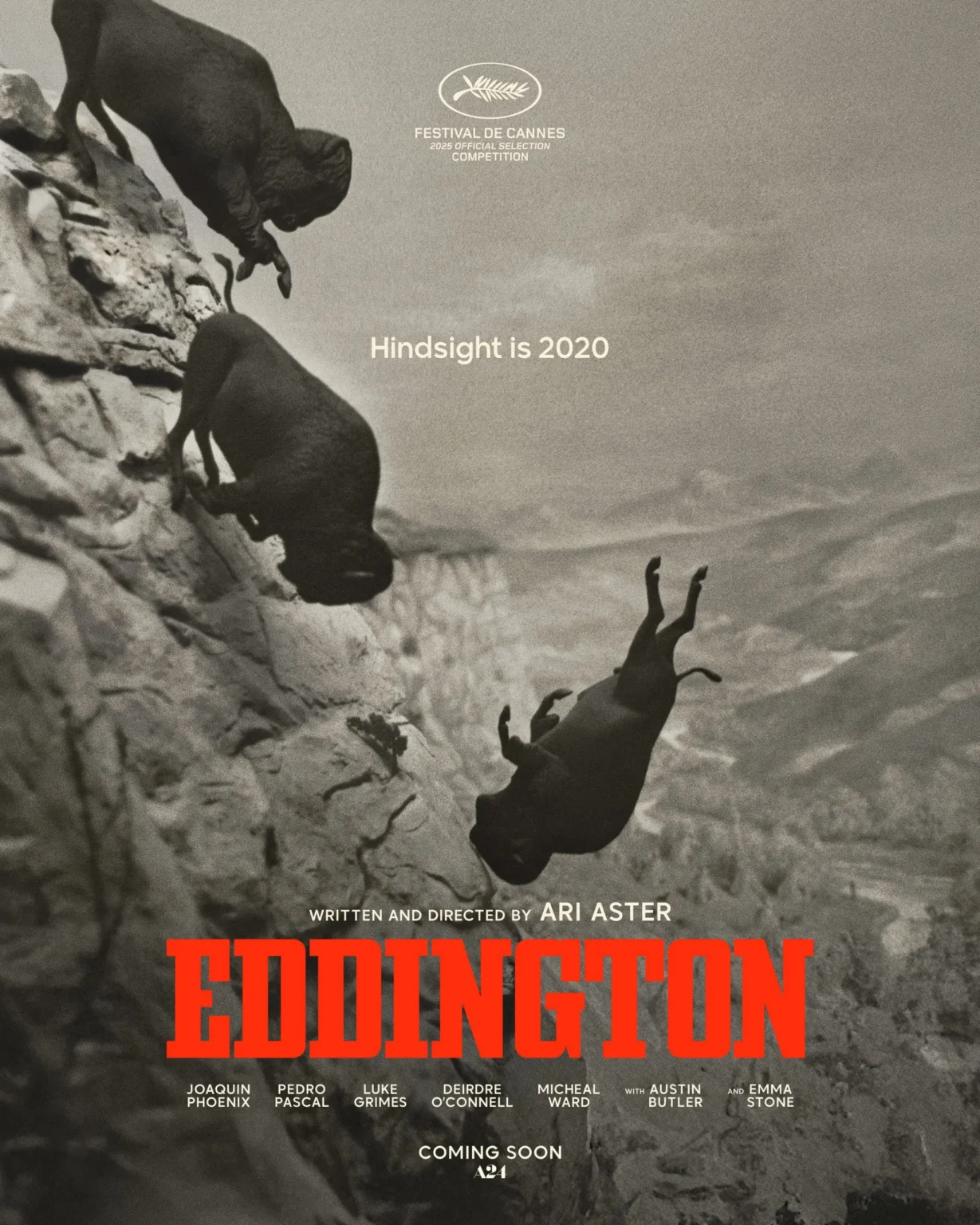

Cette ville est bien entendu un laboratoire à petite échelle qui représente en réalité l’ensemble de la société américaine. J’aime beaucoup l’affiche du film qui nous montre des bisons (animal emblématique de l’Amérique !) en train de s’échouer du haut d’une falaise. Le dernier regarde ses deux compères tomber, mais décide tout de même de s’élancer à son tour. Les Américains seraient-ils représentés par ces bêtes grégaires qui s’entraînent dans une inexorable chute ? L’affiche est en réalité une célèbre photo de David Wojnarowicz, sans titre officiel mais communément appelée Falling Buffalos. Elle évoque une technique de chasse qui consiste à pousser les buffles au bord de la falaise, et cela peut évoquer une métaphore des dirigeants politiques et de la tech qui poussent les américains au bord du précipice.

Beaucoup de thématiques sont développées et peuvent donner une impression globale de confusion qui, je pense, est volontaire (en partie) de la part du réalisateur. Cela met en avant une vraie anxiété vis-à-vis des mutations de notre monde actuel, et l’extrême polarisation des gens dans leurs convictions, peu importe leur bord politique et leurs sources d’informations/d’influences.

Western et Trumpisme

Disons les termes : c’est le film qui m’a le moins convaincu parmi ceux de Ari Aster. En revanche, j’admets que cela peut être dû au fait qu’il est très ancré dans la culture américaine, notamment avec les sectes, le mouvement Black Lives Matter, le complotisme et le populisme exacerbé… Je ne dis pas que cela n’existe pas en Europe, mais il semble prendre une forme différente, moins extrême, comme si ça mettait plus du temps à arriver chez nous. Sur la forme, Eddington se veut également plus américain que jamais en adoptant le style et les codes du western. Cette esthétique fait écho à un imaginaire où triomphent l’individualisme, la loi du plus fort et l’appât du gain, comme lors d’une ruée vers l’or où la cupidité écrase toute morale, du trumpisme avant l’heure, en gros !

Malgré le manque de repères culturels, un des reproches qu’on peut tout de même faire est l’absence de réelles fulgurances. J’ai l’impression que chaque séquence, chaque scène à une information trop précise à nous livrer, en forçant un peu pour nous montrer à quel point les personnages sont des fanatiques, à quel point ce petit monde bascule dans la névrose/nécrose collective. Le film s’enlise dans une approche trop littérale (Contrairement à Hérédité et Beau is Afraid ou certaines scènes sont des mystères qui nous laissent songeurs…), les personnages finissent par incarner des idées plus que des êtres humains. Leur dérive devient parfois caricaturale, et la satire les réduit à de simples représentations :

Joe : L’archétype du vieux conservateur dopé aux conneries sur facebook qui ne comprend plus le monde dans lequel il vit. Plus il perd le contrôle, plus il s’enfonce dans la violence.

Ted : L’image de l’homme moderne et progressiste qui maîtrise l’art de la communication mensongère (son clip de campagne m’a fait mourir de rire, on dirait tellement du Gabriel Attal, je vous en conjure allez voir sa bannière youtube, this is the same picture) et baignant dans les conflits d’intérêt pour financer sa campagne. Il est le centriste condescendant dont le mépris met le feu aux poudres.

La femme de Joe : Elle se fait embrigadée sur les réseaux sociaux par le gourou d’une secte. J’ai particulièrement apprécié cette scène lunaire où ils débarquent ensemble chez Joe et où le gourou raconte le viol qu’il a subit lorsqu’il était jeune. Le personnage est tellement ambiguë, mystique et insaisissable que l’histoire paraît difficile à croire. Je ne suis pas un grand fan de Austin Butler mais je dois admettre qu’ici sa prestation rendait la scène particulièrement oppressante.

La mère de la femme de Ted : La complotiste qui ne voit que des hasards douteux et devine une vaste machination derrière chaque ragot colporté par la presse sensationnaliste.

Les jeunes social justice warriors, dont les idéaux utopiques basculent parfois dans le rejet violent de ceux qui n’adhèrent pas à leur visions du monde. En voulant bien faire, la moindre nuance disparaît et donne lieu à des situations absurdes, notamment lorsque Sarah et Brian, blancs comme neige, qualifient le policier noir qui tente de maitriser la foule de traitre aux Black Lives Matters.

Et on a bien évidemment le fou alcoolisé du village qui hurle des prophéties.

Cela fait beaucoup pour le petit village de Eddington ! C’est tout ce beau petit monde qui en se radicalisant va déclencher le chaos et l’hystérie collective promis dans la bande annonce. Le lien entre les personnages (enfin, ce qu’ils représentent) et les différentes intrigues ne sont pas toujours bien écrits, et leur nombre impressionnant ne permet pas au film de les développer en profondeur. C’est le cas notamment pour Louise, la femme de Joe et le fameux gourou dont elle est sous emprise, très intéressants mais si peu présents dans le film qu’ils font office de figuration (et ce malgré la célébrité des acteurs qui les incarnent !). Tout cela donne un rythme lourd et alimente cette impression de confusion générale.

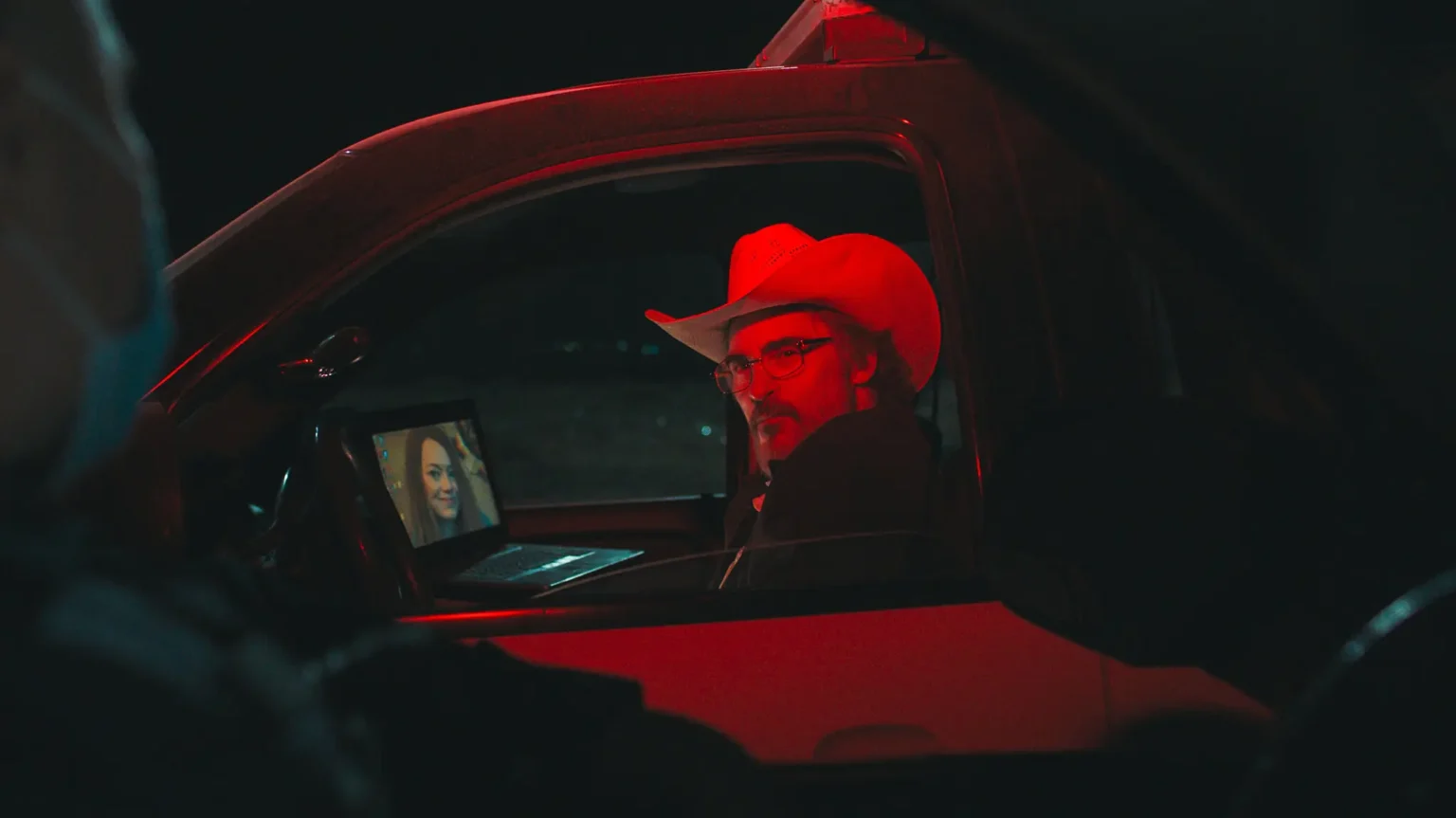

En revanche, il y a plusieurs idées de mise en scène qui m’ont tapé dans l’œil. J’évoquerai plus loin la séquence de la fête chez Garcia, mais arrêtons nous un peu sur les nombreuses séquences montrant un écran : reels Facebook ou Instagram, vidéos et conférences YouTube, extraits de campagne… Cette mise en abîme, pas forcément simple à mettre en scène, est pourtant essentielle. Voir ces personnages, dans cette satire cauchemardesque, rivés à leurs écrans, nous donne la mesure de leur aliénation et de leur isolement. Ce petit monde un peu trop réaliste, est peuplé d’individus enfermés dans leur bulle idéologique et paranoïaque, incapables d’en sortir, de dialoguer ou de s’ouvrir aux autres.

Convaincus de détenir LA vérité, tous finissent par céder à l’endoctrinement. Dans Eddington, le trumpisme et l’ère de la post-vérité forment la toile de fond où l’irrationalité fait rage. Le film pointe ainsi un paradoxe fondamental : Internet, censé être un espace de savoir et de connexion, se révèle ici un immense accélérateur de désinformation, de radicalisation et de haine (le film a été tourné dans la ville Truths or Consequences, dans le Nouveau Mexique, ça ne s’invente pas !). Les réseaux, qui devraient rapprocher, deviennent un miroir déformant où chacun ne voit plus que ses propres certitudes, et Eddington montre comment cette logique ne peut qu’aboutir à une catastrophe.

Un prequel de Civil War ?

Le personnage de Joe, pièce maîtresse du récit, devient le fil conducteur de cette plongée vers le chaos. Si Eddington est un laboratoire d’expérimentation, alors Joe est la souris dont on va examiner le comportement. À travers lui, Aster met en scène la contamination progressive d’un individu par la violence. Dès les premières scènes (l’arrestation dans le bar et l’embrouille autour du masque avec Garcia), ce shérif en fin de carrière incarne une société à bout de souffle : son besoin de s’affirmer, de prouver qu’il a encore une utilité dans un monde où les forces de l’ordre n’ont plus le monopole de la brutalité, fait écho à la dérive d’Eddington tout entière.

On va commencer à SOILER un peu : j’ai adoré la tension presque palpable de la scène où il se rend chez Ted qui organise une fête chez lui, sa prochaine investiture étant quasiment assurée. Plan séquence, caméra à l’épaule de Joaquin Phoenix pour plus d’immersion et de réalisme. Celui-ci se dirige vers l’immense enceinte pour baisser le son, mais Ted le remonte aussitôt. Joe retourne l’éteindre, cette fois ci Ted lui met une claque. Tension maximale ! Joe est humilié devant tous les invités de Ted, il doit réagir, que va-t-il faire ?

Il ressent trop pleinement son impuissance. Il y a trop de témoins, lui qui craint déjà les Iphones des manifestants. Alors il s’en va, le profil bas, humilié comme il ne l’a probablement jamais été. Comble de l’humiliation, lorsqu’il retourne à son véhicule, on entend la musique remise à son plus haut volume. Double comble de l’humiliation, en partant, une branche d’arbre décroche le char publicitaire de sa campagne. J’ai trouvé cela pertinent de la part de Aster de le faire d’abord tuer le sans abri alcoolique qui ne manquera à personne, avant de tuer Ted et son fils, comme pour se galvaniser de sa propre violence, comme pour prendre conscience/confiance en sa capacité de changer les choses.

La scène de l’interminable affrontement (attentat ? tentative d’assassinat ?) entre des forces obscures et Joe ne m’a en revanche pas convaincu. C’est là que le vertige aurait dû apparaître à mon sens, soit par une proposition de solution inattendue, soit en dépassant un degré supplémentaire de cynisme et condamnant définitivement l’absurdité de l’homme. Nous verrons à la place une organisation dont on ne comprendra jamais vraiment ni l’identité ni le but. Équipée de drônes, d’artilleries lourde, de mitraillettes et de bombes, elle veut absolument en finir avec Joe avant le lever du jour. Peut-être faut-il y voir un flou volontaire, censé faire de chaque personnage un suspect potentiel ? L’intention reste trouble… Il est sauvé in extremis par une facilité scénaristique, mais à ce stade je pense que Ari Aster ne savait juste pas comment terminer son film.

Il a quand même eu une bonne idée d’utiliser une ellipse pour voir ce qu’est devenue Eddington, quelles ont été les conséquences de ce bouquet final meurtrier ? On y apprend, que Joe, devenu martyr et paraplégique suite à sa tentative d’assassinat est désormais le nouveau maire. On a tout de même une petite marque de cynisme lorsqu’on découvre qu’il a autorisé la création du Data Center, trahissant sa promesse de campagne d’origine. Il devient même un proche du dirigeant de l’entreprise de l’IA. Sa maison est devenue une luxueuse villa accessible, ce qui peut expliquer ce changement d’avis ! On termine le film avec Joe en couple avec sa belle mère (sa femme ayant refait sa vie avec le gourou), un gros plan sur le pénis de Joaquin Phoenix, et là je retrouve mon Ari Aster 😉 .

Pour conclure

Loin du surréalisme étrange de ses précédents films, Aster nous propose ici une horreur beaucoup plus réelle et proche de nous. Je pense que ce film sera analysé dans les années futurs pour mieux cerner notre époque. On y retrouve cette période étrange des confinements, les distances sociales, le masque obligatoire, les vaccins, les mensonges d’états, la corruption, les récupérations politiques, les conflits d’intérêts, le complotisme, l’arrivée des IA, l’écologie qui s’effondre… tout devient un catalyseur d’angoisse et d’effrayantes incertitudes.

Aster met en scène une confusion volontaire, en adéquation avec l’époque qu’il dénonce (mais ne la maîtrise pas tout le temps), et pose une question : Qui croire lorsque tout le monde ment, lorsque tout le monde récupère l’actualité pour la retourner à sa guise ?

Je pense aussi qu’il tente d’amorcer une piste de réflexion sur la façon dont des hommes incompétents, voire totalement stupides et dangereux, peuvent accéder à des hauts postes dans l’organisation de la vie publique, justement grâce à ce chaos social. « Chaos is a layder », comme le disait si justement Petyr Baelish !

Et la dessus, je vous laisse méditer sur une citation de Hanna Arendt, une politologue américaine :

“Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juge”.