★★★★☆

ALPHA

-

JULIA DUCOURNAU

RÉSUMÉ :

Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s’écroule le jour où elle rentre de l’école avec un tatouage sur le bras.

INFOS TECHNIQUES

PRODUCTION

VOIR LE TRAILER

POUR ALLER PLUS LOIN

Par Kevin Kozh n’air

Note globale : 4/5

Anatomie d'une peur collective

Je vais faire le mec aigri contre la critique encore une fois, mais je suis surpris de la mauvaise presse que ce film a eu au festival de Cannes, une déception quasiment unanime… J’y suis donc allé avec pas mal d’appréhension, tout en sachant que le cinéma de Julia Ducournau est une expérience déroutante en soi, et qu’il ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais tout de même, rappelons que Titane avait reçu la Palme d’Or en 2021, que s’est-il passé ?!

Alors premier constat, Alpha est moins “trash” que ces anciens, quoique certaines propositions visuelles vous marquent la rétine au fer rouge. Mais il y a ici une esthétisation du body horror qui change un peu du malaise volontaire qu’on retrouvait dans ses derniers films. Peut être est-ce la qu’il a pu en décevoir certains, le manège n’a pas donné suffisamment d’adrénaline ?

Il y a une chose que j’aime particulièrement dans le cinéma, c’est voir émerger des styles très reconnaissables, des pattes artistiques nouvelles et qui se confirment au fur et à mesure que les réalisateurs font de nouveaux films. C’est particulièrement visible dans le cinéma de genre où, je vais me permettre une take risquée, l’esthétique occupe une place plus importante que dans le cinéma d’auteur (Je dis ça alors que je suis encore possédé par mon visionnage de Sirat d’Oliver Laxe, comme quoi il y a des exceptions !). Il y a tout un univers qui se dessine sous nos yeux, on sait donc ce qu’on va retrouver et on attend tout de même un certain renouvellement. En France, j’ai fait ce genre de découvertes avec Romain Quirot (Le dernier voyage), Coralie Fargeat (Revenge), Bertrand Mandico (Les garçons sauvages), Just Philippot (La Nuée), entre autres !

Entre Grave et Titane, (décidément, des titres simples, avec toujours des corps malmenés), Ducournau nous crée justement cette grammaire cinématographique unique et très personnelle, avec un body horror soft mais bien malaisant au service d’un message profond sur nous-même.

L’histoire met en scène la vie de Alpha, une jeune fille élevée seule par sa mère, rentrant d’une soirée avec un tatouage sur le bras. Alala, il faut bien que jeunesse se fasse ! Sauf qu’ici, un simple tatouage avec une aiguille peut avoir des conséquences terribles, car un mystérieux virus ressemblant un peu au VIH ravage le monde et fossilise les gens qu’il contamine. La mère de Alpha, interprétée par Golshifteh Farahani, travaille justement dans un service d’épistémologie à l’hôpital et connaît parfaitement les conséquences désastreuses du virus. Alors qu’elles attendent les résultats du dépistage dans la peur, Amin, l’oncle toxicomane de Alpha, interprété par Tahar Rahim, refait surface dans leur vie… Ces personnages, et de manière plus large, ce monde qui se pétrifie et s’évapore en poussière, est l’occasion pour la réalisatrice d’aborder les thématiques de l’isolement social, la peur de l’autre, l’addiction, grandir dans un monde qui semble se précipiter dans sa chute, les liens familiaux et le deuil.

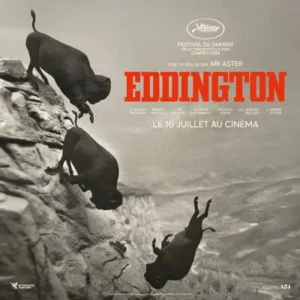

C’est intéressant de constater que le Covid, et même de manière plus large la pandémie est présent dans plusieurs films de genre cette année, comme si il représentait une peur tangible, l’ultime couche de tout ce qui ne va plus dans notre monde. Et je ne parle pas des films où il occupe juste la toile de fond, mais bien une place de premier plan, comme dans Eddington, le dernier film de Ari Aster, et dont vous retrouverez par ailleurs ma critique ici, où l’hypnotisant Else, de Thibault Emin dont j’ai clairement sous estimé la force, car plusieurs mois après mon visionnage plusieurs scènes et propositions restent encore bien ancrées dans ma mémoire. Le film raconte l’histoire d’un homme hypocondriaque qui va vivre un cauchemar éveillé, car le monde est ravagé par un virus qui se transmets par le regard, mélangeants toute l’ADN des êtres vivants avec les atomes de matières inerte, et donnant parfois de beaux tableaux bien déroutants, qui nous rappellent Annihilation de Alex Garland ! Un scène en l’occurrence m’a procuré un réel vertige, foncez voir ce film malheureusement passé inaperçu ! Dans ma critique de Weapons, j’avançais aussi l’idée que cette société gangrenée par un mal profond, symbolisé par quelque chose, où quelqu’un (je n’ai pas envie de spoiler) fonctionnait comme la transmission d’un virus, surtout avec cette narration chorale où les personnages se refilent la partage chaude du mystère qui s’épaissit. On retrouve également la transmission sexuelle du papillomavirus dans l’excellent film de Pauline Loquès, Nino.

Pourquoi j’ai apprécié Alpha ?

You arrive at Spoiler station, please mind the gap between your curiosity and your frustration.

Je pense que ce qui a pu dérouter les spectateurs de Alpha, c’est la narration confuse et nébuleuse qui nous perd dans un dédale de symboles. Je trouve néanmoins dommage de se limiter à cette lecture, car je pense que la confusion est totalement volontaire et sert le propos des traumas familiaux dont on arrive pas à se débarrasser et la peur de voir que des schémas se répètent (après, vous avez totalement le droit de ne pas apprécier ce type de narration !). Le film navigue entre présent et passé,et c’est notamment le personnage de Armin qui sème cette confusion. Dans les séquences du passé, il semble très mal en point, quasiment proche de la mort, pourtant il est encore là dans le présent, dans le même état de faiblesse, presque identique, comme s’ il n’avait pas vieilli…

On est également pris au dépourvu avec le sentiment de danger qu’on ressent lorsqu’il rencontre Alpha pour la première fois, et la façon très chill que sa mère a de l’accueillir comme s’ il n’y avait aucun problème. Elle va même jusqu’à rigoler de la parano de Alpha, alors qu’habituellement elle est habitée par la peur qu’il arrive quoi que ce soit à sa fille. C’est lors de la scène d’auscultation d’Almin dans le passé, où on le voit partiellement pétrifié en marbre, et notamment lorsqu’au cours d’un prélèvement, une bonne partie de son dos s’effondre, donnant au passage une vision particulièrement atroce et douloureuse pour nous, spectateurs, que la grille de lecture “présent-passé” commence à laisser place à une autre : le réel et l’imaginaire. Se pourrait-il que Armin ne soit qu’un fantôme du passé de la mère d’Alpha ? Le souvenir de son frère disparu qui revient la hanter au moment où sa fille pourrait être touchée par la même maladie ?

La scène du bus de nuit commence à nous donner une piste sérieuse sur la linéarité du film. Les époques, que je trouvais flou dans leur transition, commencent à s’entremêler d’une manière très intéressante. Les musiques électroniques un peu psyché/rétro, de Tame Impala illustrent à la perfection cet aspect éthéré et hors du temps. Mais de manière générale, les époques sont identifiées par un jeux de couleur. Celles-ci sont beaucoup plus ternes, grises et métalliques pour le présent, et ressemblent à un rêve orange pour le passé… Avec ces glissements d’époques et ces anachronismes, le film prend la forme d’un puzzle à reconstituer, un peu comme Enemy de Denis Villeneuve, et je vous assure que chaque pièce à une place bien à elle dans Alpha !

Le spleen et l’idéal

Le personnage de Armin et son utilisation représentent pour moi la force majeure du film. D’abord présenté comme une menace, petit à petit sa fragilité le rend particulièrement attachant, il finit même par devenir un pont entre Alpha et sa mère, et un repère à la fois destructeur et rassurant dans la vie terrifiante de la jeune fille. Le travail de Tahar Rahim pour se mettre dans la peau de son personnage est insane ! Il a perdu 20kg et a fréquenté des toxicomanes via l’association Gaïa pour mieux comprendre leur état d’esprit et la réalité de leur détresse. Dans cette interview, Ducournau dit avoir choisi le marbre pour sacraliser le corps malade et créer un contraste, les transformer en monument éternel, pour donner de la beauté dans la mort. Et d’ailleurs, l’iconographie des anges est utilisée pour mettre en scène Armin, en utilisant un éclairage particulier sur ses omoplates saillantes comme des ailes. Les trous des aiguilles sur son bras nous rappellent une constellation, et le chemin qui dessine des astres montre cet entre-deux dans lequel se trouve Armin se trouve, entre la vie et la mort, sur terre et dans le ciel.

Dans cette interview ci, la réalisatrice nous apprend qu’elle voulait aller contre les attentes d’effroi et de dégoût que ses films précédents ont pu générer. La marbrification des gens contaminés par le virus, réactualisant au passage le mythe de Méduse et nous invite à une réflexion sur le corps, sa beauté fragile et sa monstruosité, comme objet esthétique mais aussi comme objet médical.

Ces gens malades, on ne peut pas les soigner, la mère d’Alpha à beau se battre et tester des remèdes, cela ne fonctionne pas. Le film explore alors l’accompagnement des malades, que doit-on faire lorsqu’il n’est plus possible de sauver ? Le désespoir est d’ailleurs beaucoup plus vaste que l’on s’imagine lorsqu’on sort de l’hôpital. La ville, étouffante à souhait, ressemble aux corps infectés en destruction, avec ces vastes immeubles gris et terne (la chair pétrifiée), et la poussière rouge qui vole de partout (le sang).

Retrouver du lien social dans l’isolement

Dans ce monde en plein éclatement, la thématique de la pandémie permet à la réalisatrice de nous rappeler les erreurs commises pendant le Covid. À l’instar de notre monde, celui d’Alpha est dominé par la peur des uns et des autres, l’atmosphère de suspicion, la haine et le rejet des contaminés. De nombreuses séquences vont en ce sens, les scènes cauchemardesque où Alpha se met à saigner abondamment, presque de façon surnaturelle, durant le cours de volley et de la piscine, comme si la peur la plus viscérale des élèves (se faire contaminé par le virus) devenait magiquement réelle. La chasse aux sorcières continue avec son enseignant homosexuel, bully par ses élèves, comme au temps du sida… Les scènes de lynchages de Alpha pourraient être surprenantes, car elles contiennent un paradoxe entre la peur des élèves qui la fuient et leur envie de s’en prendre à elle physiquement, mais cela nous rappelle la cruauté des gens durant le Covid, notamment dans les écoles, où on a pu voir des gamins, s’attaquer physiquement et gratuitement aux personnes asiatiques.

Cependant, pour ne pas s’enfoncer dans un portrait cynique et dans nuances de la nature de l’homme, le personnage d’Alpha est une petite lueur particulièrement humaniste. Elle vit avec son oncle détruit et n’a par conséquent pas peur de lui et son état physique (elle voudra même le sauver plus tard). Elle parvient à trouver de la beauté au compagnon de son prof, ravagé par la maladie. Son manque de peur porte un regard nouveau sur l’état lamentable du monde. Ducournau disait qu’elle s’étonne lorsqu’on lui dit que ses personnages sont des marginaux, elle les écrit en se mettant à leur place, et pense que c’est la société qui se marginalise en radicalisant dans le rejet des autres la scène de la mère avec le doigt est forte symboliquement, renoncer à la culpabilisation et l’ostracisation des malades.

On note également que la réalisatrice n’a pas voulu donner de nom à la mère d’Alpha, et je pense que cela peut être interprété comme le fait qu’elle soit LA maman pour beaucoup de gens : sa fille, son frère, et ses patients. Elle est cet éternel amour qui reste et qui se bat et qui nous fait tellement de bien. Cependant, une des répliques de Armin que j’ai particulièrement apprécié évoque les limites de cet amour: “trop d’amour ça rend les gens fou parfois”. Le film nous invite à réfléchir sur la surprotection, quand l’amour prive les être aimés de leur choix de vie, la marginalisation peut commencer par là, même si nous le faisons pour tenter de “sauver” nos proches.

Quelques maladresses...

Néanmoins, même si le film m’a beaucoup touché, j’ai 2-3 petites réserves, par exemple je trouve que les scènes en extérieures ne sont pas suffisamment exploitée, avec cette poussière rouge qui virevolte de partout, cela aurait donner un effet intéressant, sortir du drame familiale pour montrer l’ampleur du mal qui ronge le monde. En même temps, je comprends que l’usage des lieux clos et des plans serrés servent à marquer l’étroitesse et l’enfermement psychologique.

Autre petits défaut, bien qu’il ne soit pas bien méchant, le film s’enlise un peu dans ses nombreuses symboliques, si souvent elles servent à mettre en miroir la beauté naturelle du monde et des hommes avec une certaine forme de laideur (la drogue, les violences collectives), le message devient un peu répétitif au bout d’un moment. Typiquement, la métaphore de la coccinelle, dont la le corps perlé rappelle les trous sur le bras de Armin, se posant sur le doigt de Alpha, qui rappelle le doigt ensanglanté de sa mère lorsqu’elle mélange son sang avec celui de sa fille, bon, ça va, on a compris le message !

Pour conclure

Si j’ai tant aimé Alpha, c’est parce que je le trouve d’une grande sincérité ! Tout le film transpire un peu la terreur de l’époque du Sida, que Julia Ducournau a connu étant jeune, et on peut fortement imaginer que l’arrivée du Covid ait fait remonter cette peur d’un retour en arrière, à cette période de déshumanisation des malades, de suspicion collective et cette peur qui rend débile… Les styles vestimentaires et coupes de cheveux nous plongent dans les années 90s, et nous rappellent le film Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, qui a beaucoup marqué la réalisatrice comme elle en parle dans ce konbini vidéo club. Certains marqueurs nous plongent dans cette période, et d’autres en sont absents (voitures, téléphones absents) marquant aussi au passage une peur collective intemporelle.

Ce film vaut le coup, la cohérence esthétique avec le propos fonctionne à merveille, les acteurs sont parfaits, et quelques redondances sont suffisamment discrètes pour ne pas être indigestes. La fin est particulièrement belle dans l’horreur qu’elle met en scène et mélancolique, un peu comme celle de Titane et moins traumatisante que celle de Grave. Bref, on valide !